Forschungsüberblick

Visuelle Wissenschaftskommunikation

Visualisierungen prägen, wie wir Inhalte wahrnehmen und verstehen. Sie verdeutlichen komplexe Inhalte, eröffnen neue Zugänge, machen Unsichtbares sichtbar, emotionalisieren und regen zur Reflexion an. Im neuen Forschungsüberblick hat sich Carolin Enzingmüller daher dem Thema visuelle Wissenschaftskommunikation gewidmet und untersucht, wie visuelle Wissenschaftskommunikation wirken kann und was bei der Gestaltung von visuellen Formaten bedacht werden sollte.

Wirkdimensionen visueller Wissenschaftskommunikation

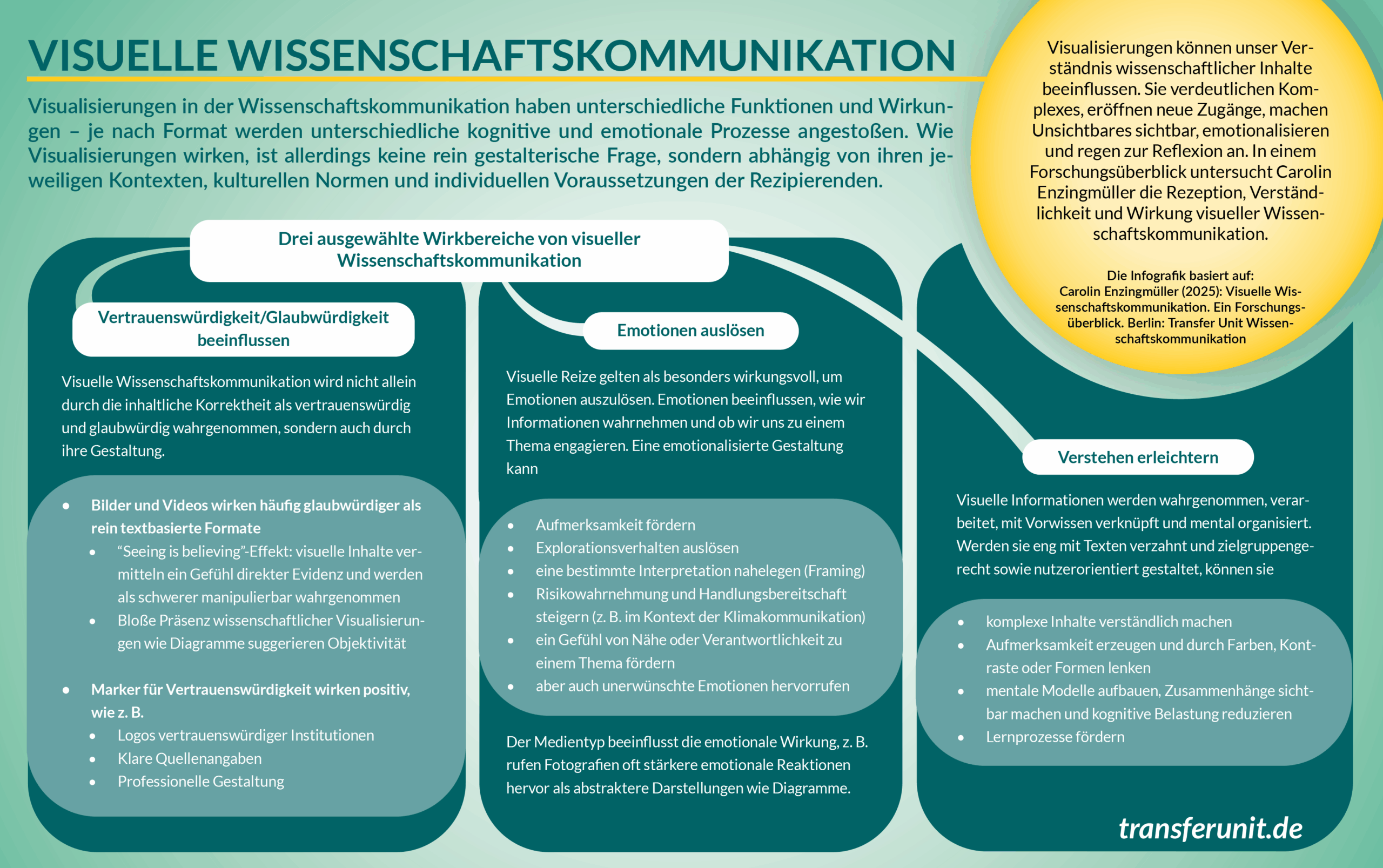

Visualisierungen in der Wissenschaftskommunikation haben unterschiedliche Funktionen und Wirkungen – je nach Format werden unterschiedliche kognitive und emotionale Prozesse angestoßen. Wie Visualisierungen wirken, ist allerdings keine rein gestalterische Frage, sondern abhängig von ihren jeweiligen Kontexten, kulturellen Normen und individuellen Voraussetzungen der Rezipierenden.

Carolin Enzingmüller identifiziert drei Wirkdimensionen, die für die Wisskomm-Praxis besonders relevant sind.

Verstehen erleichtern

Visualisierungen können das Verstehen wesentlich fördern – vorausgesetzt, sie sind eng mit den begleitenden Textelementen verknüpft und zielgruppengerecht sowie nutzerfreundlich gestaltet. Sie können komplexe Inhalte zugänglicher machen, Aufmerksamkeit auf bestimmte Inhalte lenken und Lernprozesse fördern.

Emotionen wecken

Visuelle Reize gelten als besonders wirkungsvoll, um Emotionen auszulösen. Dies kann Aufmerksamkeit, Explorationsverhalten und Handlungsbereitschaft fördern, Inhalte leichter zugänglich machen und ein Gefühl von Nähe oder Verantwortlichkeit zu einem Thema hervorrufen. Allerdings können auch unerwünschte Reaktionen wie Vermeidung erzeugt werden.

Dabei beeinflusst der Medientyp die Wirkung: Fotografien rufen oft stärkere Reaktionen als abstrakte Darstellungen hervor, während Medien wie VR durch Immersion, Interaktivität und Realismus bestimmte emotionale Wirkungen verstärken können.

Vertrauenswürdigkeit/Glaubwürdigkeit beeinflussen

Wissenschaftliche Visualisierungen werden nicht nur durch korrekte Inhalte, sondern auch durch ihre Gestaltung als vertrauenswürdig wahrgenommen. Bilder und Videos wirken z. B. häufig glaubwürdiger als rein textbasierte Formate. Logos und klare Quellenangaben sind Marker für Vertrauenswürdigkeit. Ein professionelles Design kann jedoch auch eine Scheinobjektivität erzeugen, wenn die Inhalte nicht fundiert sind.

Infografik

Die Erkenntnisse zu den Wirkdimensionen von visueller Wissenschaftskommunikation haben wir in einer Infografik zusammengefasst:

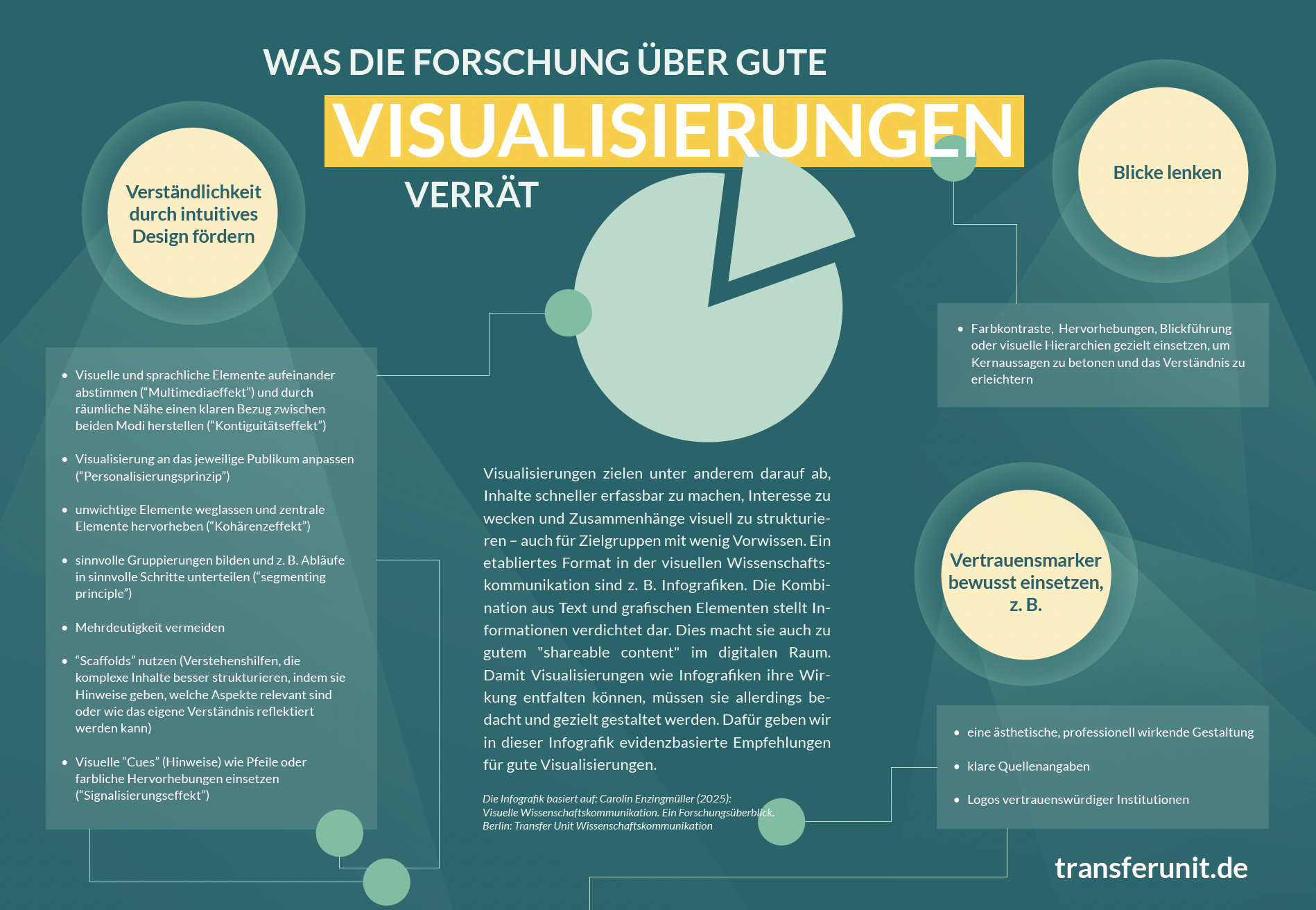

Empfehlungen

Der Forschungsüberblick zeigt: Visuelle Formate können viel, aber nur, wenn sie durchdacht gestaltet und reflektiert eingesetzt werden. Daher haben wir grundlegende Erkenntnisse dazu, wie eine gute visuelle Gestaltung aussieht, in einer weiteren Infografik festgehalten, die Sie kostenlos herunterladen können.

Carolin Enzingmüller formuliert aus den Ergebnissen des Forschungsüberblicks außerdem zehn konkrete Empfehlungen für die Praxis – als Impuls zum Planen, Erproben und Reflektieren.

Beispielsweise empfiehlt sie grundsätzlich, Aufmerksamkeit als eine Voraussetzung für das Verstehen ernst zu nehmen und mit Blick darauf zu gestalten, also z. B. mit Farbkontrasten, Hervorhebungen und visuellen Hierarchien zu arbeiten.

Außerdem hebt sie hervor, dass das Vorwissen und die Visual Literacy der gewünschten Zielgruppe bedacht werden sollten, denn: Nicht alle Menschen lesen Visualisierungen gleich.

Alle Empfehlungen haben wir in einem How To zusammengefasst, das Ihnen zum kostenfreien Download zur Verfügung steht.

Lunchtalk

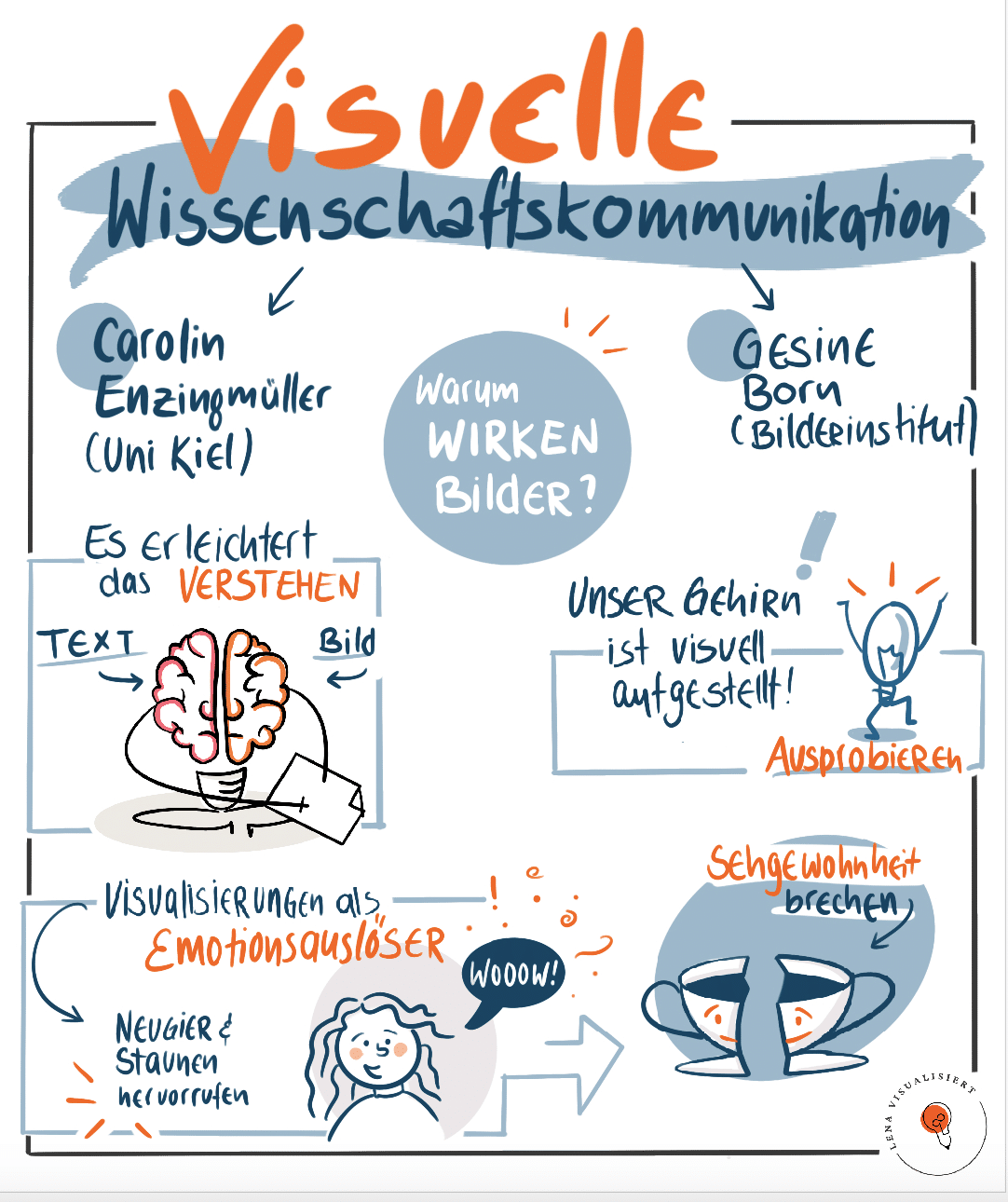

Am 25. September fand der digitale Lunchtalk zum Forschungsüberblick statt. Die Autorin Carolin Enzingmüller stellte zentrale Erkenntnisse des Forschungsüberblicks vor. Gesine Born hat diese anschließend aus der Praxisperspektive kommentiert. Hier geht es zur Aufzeichnung des Lunchtalks:

Lena Hansen hat als Teilnehmerin des Lunchtalks ein Graphic Recording angefertigt, mit dem sie die für sie besonders relevanten Aussagen und Erkenntnisse zusammengefasst hat. Sie finden das Graphic Recording unten zum Download.

Forschungsüberblick

Hier können Sie den vollständigen Forschungsüberblick herunterladen | Stand: 15.09.2025

Infografik

Die Infografik zeigt Wirkbereiche von visueller Wisskomm

How To

Hier finden Sie Empfehlungen für visuelle Wisskomm

Infografik

Die Infografik zeigt Empfehlungen zur visuellen Gestaltung | Gestaltung: Theresa Günther

Graphic Recording

Das Graphic Recording fasst zentrale Aussagen des Lunchtalks zusammen | Gestaltung: Lena Hansen