Forschungsüberblick

Emotionen in der Wissenschaftskommunikation

Emotionen beeinflussen unsere Wahrnehmung, unsere Kommunikation und die Art und Weise, wie wir Informationen aufnehmen und verarbeiten. Somit kommen sie auch in der Wissenschaftskommunikation und der Wissenschaft selbst zum Tragen. Linda Winkler, Anne Reif und Simone Rödder haben sich in einem Forschungsüberblick der Frage gewidmet, welche Emotionen und emotionalisierenden Inhalte in der Wisskomm eine Rolle spielen und welche Potenziale und Herausforderungen sich daraus ergeben.

Wirkbereiche von Emotionen in der Wissenschaftskommunikation

Emotionalisierende Inhalte erreichen häufig mehr als rein sachliche: Sie können sensibilisieren, mobilisieren, Vertrauen stärken und neue Zielgruppen ansprechen. Aber: Forschungsergebnisse zu einzelnen Emotionen sind teils widersprüchlich, viele Fragen sind offen und Generalisierungen sind schwierig.

Dennoch lassen sich erste vorsichtige Schlüsse für die Praxis ziehen:

- “Aha-Effekte” und Neugier fördern das Interesse an den Inhalten und die Auseinandersetzung mit ihnen.

- Hoffnung kann beispielsweise im Kontext von Klimaschutzbewegungen zu Handlungen motivieren und Ohnmachtsgefühlen entgegenwirken.

- Innovative Formate und Stilmittel, die Emotionen wie Freude und Spaß wecken, können das Verständnis fördern und die (emotionale) Distanz verringern. Ihr Einsatz erfordert aber Fingerspitzengefühl: Sie sollten zum Thema und zum Publikum passen, um nicht der Glaubwürdigkeit der Inhalte zu schaden oder als unangemessen wahrgenommen zu werden.

Bei negativ konnotierten Emotionen sind die Ergebnisse teils widersprüchlich:

- Angst, Wut und Ekel sollten mit Bedacht eingesetzt werden. Zwar können diese Emotionen mobilisieren, allerdings können Wissenschaftler*innen, die solche Emotionen in ihrer Kommunikation nach außen tragen, als weniger vertrauenswürdig empfunden werden.

- Es sollte besonders vermieden werden, Frust gegenüber Wissenschaft hervorzurufen – niedrigschwellige Zugänge und zielgruppengerechte Sprache sind wichtige Hilfsmittel, um Barrieren abzubauen.

Auch unterschiedliche Formate und Stilmittel können einen Einfluss auf die geweckten Emotionen bei den Nutzenden haben. Außerdem können jederzeit Emotionen bei Nutzenden aufkommen, die nicht intendiert waren.

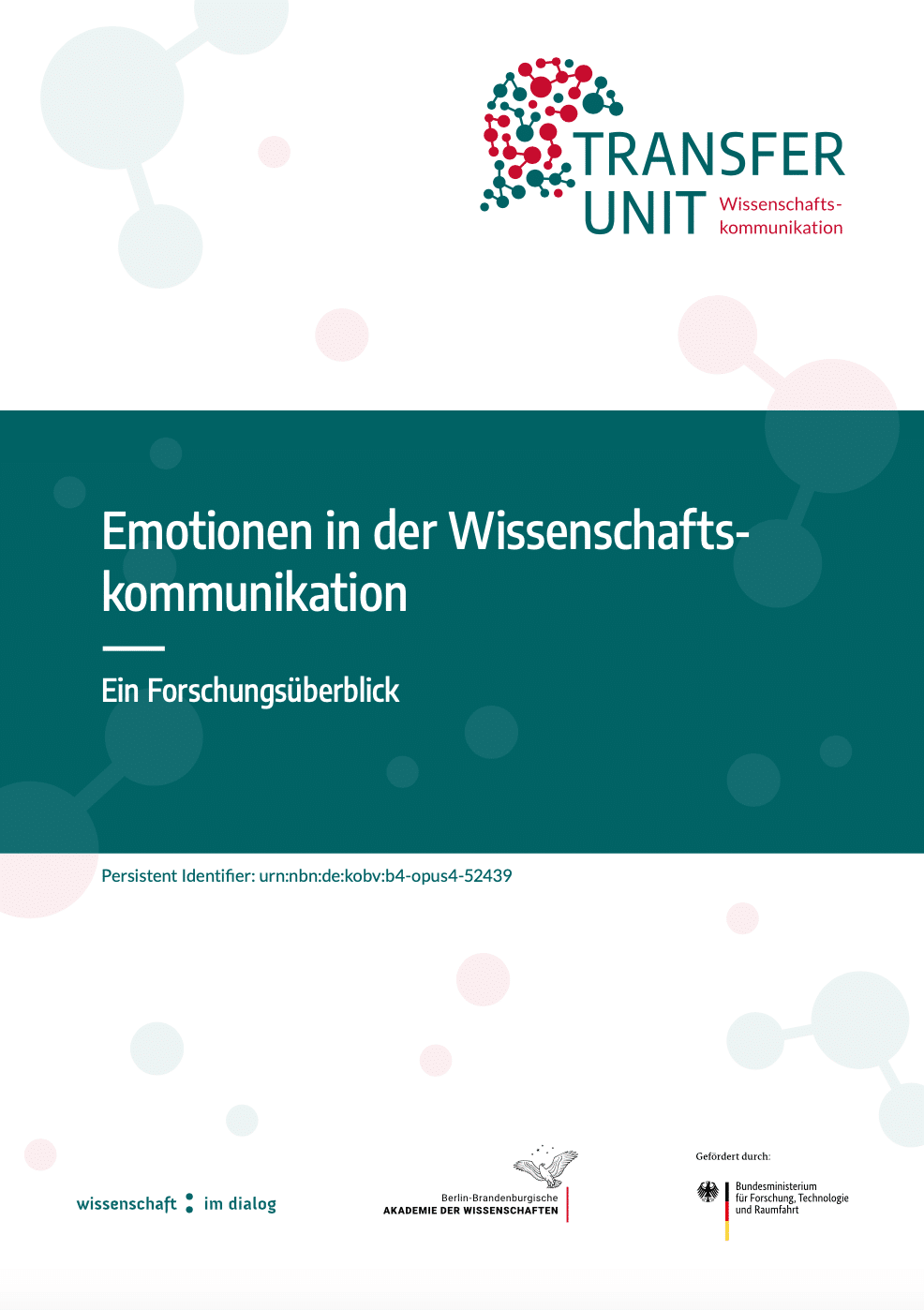

Infografik

In einer Infografik geben wir einen Überblick über mögliche emotionale Wirkpotenziale von negativ und positiv konnotierten Emotionen sowie Formaten und Stilmitteln:

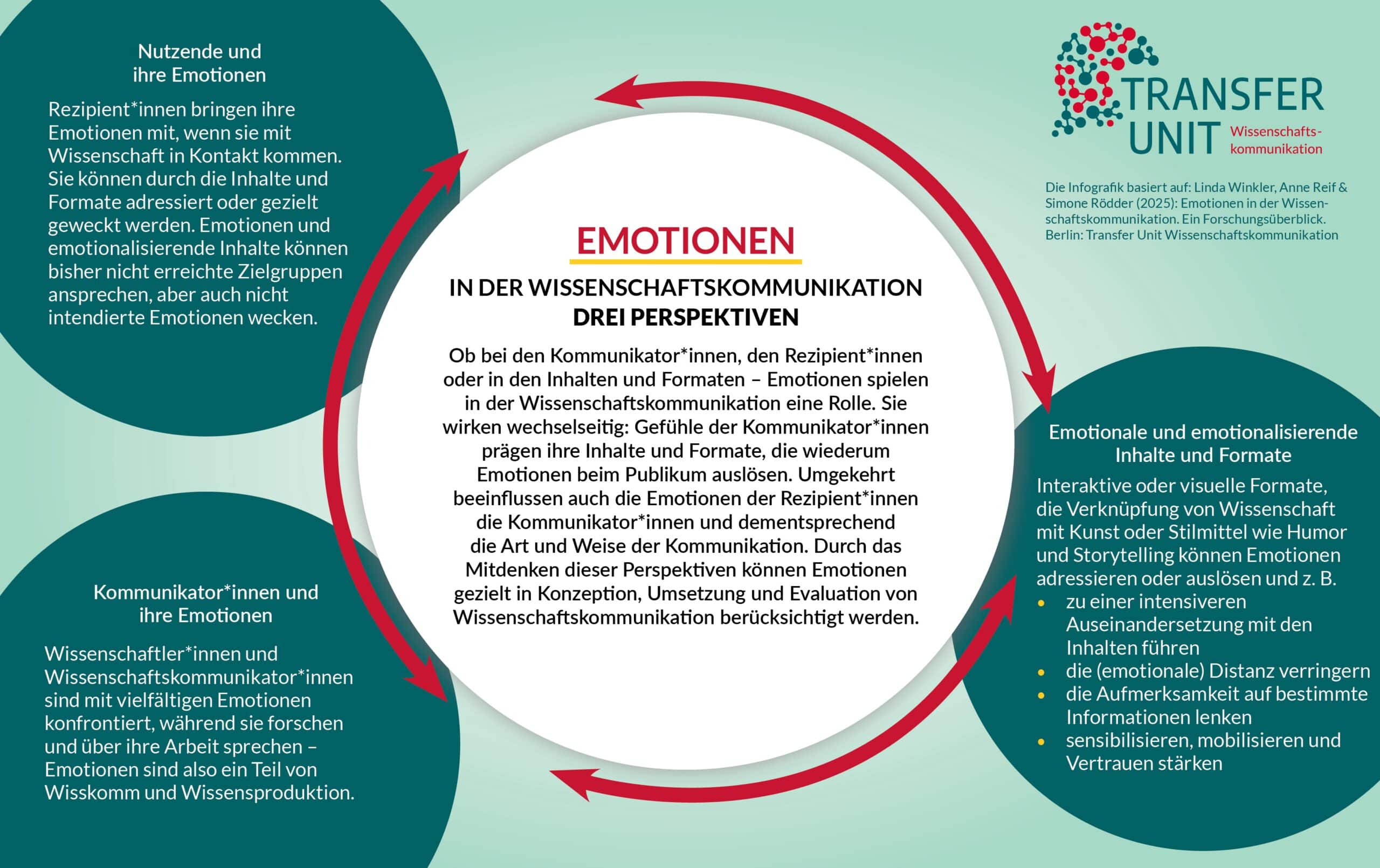

Drei Perspektiven auf Emotionen in der Wissenschaftskommunikation

Emotionen und Emotionalisierung spielen nicht nur bei Nutzenden eine Rolle – auch Kommunikator*innen und die Inhalte und Formate selbst sind von Emotionen geprägt. Sie wirken wechselseitig: Gefühle der Kommunikator*innen prägen ihre Inhalte und Formate, die wiederum Emotionen beim Publikum auslösen. Umgekehrt beeinflussen auch die Emotionen der Nutzenden die Kommunikator*innen und dementsprechend die Art und Weise der Kommunikation. Durch das Mitdenken dieser Perspektiven können Emotionen gezielt in Konzeption, Umsetzung und Evaluation von Wissenschaftskommunikation berücksichtigt werden.

Infografik

In einer Infografik stellen wir diese drei Perspektiven auf Emotionen in der Wisskomm und ihre Wechselwirkungen dar:

Ausblick

Die Autorinnen machen deutlich: Emotionen sollten künftig als feste Dimension in der Wissenschaftskommunikation mitgedacht werden. Es gilt, den Nutzenden zuzuhören und ihre (emotionalen) Bedürfnisse ernst zu nehmen.

Wissenschaftskommunikation sollte daher offen für Rückmeldungen sein und Räume für unterschiedliche emotionale Perspektiven und wechselseitige Empathie schaffen. Eine Anerkennung der emotionalen Ebene und eine kritische Auseinandersetzung sowohl mit den eigenen Emotionen, als auch mit denen der Nutzenden können zudem helfen, Diskussionen auf einer rationalen Ebene zu führen.

Lunchtalk

Am 22. Oktober diskutierten wir im digitalen Lunchtalk über die Ergebnisse des Forschungsüberblicks und die Rolle von Emotionen in der Wisskomm – sei es bei den Kommunikator*innen oder bei den Rezipient*innen. Neben der Autorin Linda Winkler war auch Tobias Beuchert, freier Wissenschaftskommunikator und Wissenschaftsredakteur bei der Max-Planck-Gesellschaft, dabei und kommentierte aus Sicht der Praxis. Hier geht es zur Aufzeichnung des Lunchtalks:

Forschungsüberblick

Hier können Sie den vollständigen Forschungsüberblick herunterladen | Stand: 13.10.2025

Infografik

Die Infografik zeigt Wirkpotenziale von Emotionen in der Wisskomm | Gestaltung: Theresa Günther

Infografik

Die Infografik zeigt drei Perspektiven auf Emotionen in der Wisskomm